- Documentation

- Modèle IKS

- Données climatiques

- Les scénarios SSP

Les scénarios SSP

Qu’est-ce qu’un scénario SSP ?

Pour permettre la modélisation du climat futur il faut connaître la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Cette concentration est fortement conditionnée par les activités humaines. Selon le modèle de développement de la société à l’échelle mondiale et ses impacts sur les grands équilibres de la planète, de nombreuses trajectoires d’évolution des concentrations de gaz à effet de serre sont possibles.

Pour gérer et étudier cette incertitude, le GIEC communique, dans chacun de ses rapports, des projections climatiques fondées sur plusieurs hypothèses tranchées d’évolution des concentrations de gaz à effets de serre (GES). Jusqu’au 4ème rapport d’évaluation du GIEC (AR4), les projections climatiques étaient fondées sur les scénarios SRES (Special Reports on Emission Scenarios), proposant plusieurs évolutions socio-économiques (A1, A2, B1, B2, A1B). Dans ces trajectoires, différentes hypothèses socio-économiques étaient traduites en scénarios de concentrations de gaz à effet de serre.

Avec son 5ème rapport publié en 2014, le GIEC a changé d’approche, en séparant les travaux sur les hypothèses socio-économiques, de ceux sur l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Ainsi les trajectoires RCP (pour Representative Concentration Pathway ou profils représentatifs d’évolution de concentration) représentent différentes évolutions possibles de la concentration en gaz à effet de serre (table 1 et figure 1). Chaque trajectoire peut ensuite être reliée à des hypothèses socio-économiques.

Avec son 6ème rapport publié en 2023, le GIEC a remplacé les RCP, uniquement définies par des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, par les scénarios SSP (pour Shared Socio-economic Pathways, Trajectoires socio-économiques partagées). Les SSP reprennent les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, mais en y adossant des ensembles d'hypothèses socio-économiques. A chaque ancienne RCP correspond une SSP, et deux nouveaux scénarios ont été ajoutés.

Les différents scénarios SSP

Les scénarios SSP sont exprimées en forçage radiatif (en Watts par mètre carré), c’est à dire la différence entre l’énergie radiative reçue et l’énergie radiative émise par le système climatique. Elles sont au nombre de quatre, et nommées en fonction de l’augmentation du forçage radiatif en 2100 par rapport à l’année 2000 :

- + 1,9 W.m² pour SSP 1 - 1.9

- + 2,6 W.m² pour SSP 1 - 2.6

- + 4,5 W.m² pour SSP 2 - 4.5

- + 7,0 W.m² pour SSP 3 - 7.0

- + 8,5 W.m² pour SSP 5 - 8.5

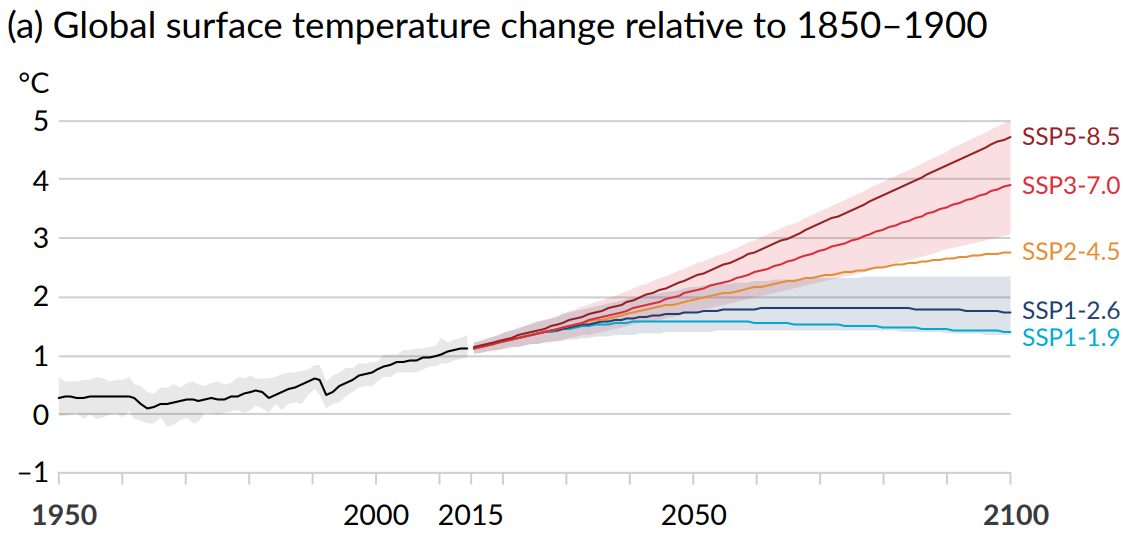

La figure 1 traduit ces différents scénarios en trajectoires de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle (1850-1900) :

A chaque scénario SSP correspond un narratif décrivant les hypothèses socio-économiques qui lui sont associées :

- SSP1 : La voie durable et "verte" décrit un monde de plus en plus durable. Les biens communs mondiaux sont préservés, les limites de la nature sont respectées. L'accent est mis sur le bien-être humain plutôt que sur la croissance économique. Les inégalités de revenus entre les États et au sein des États sont réduites. La consommation est orientée vers la minimisation de l'utilisation des ressources matérielles et de l'énergie. Le scénario SSP 1 - 1.9 correspond aux accords de Paris avec un objectif de réchauffement global inférieur à +1,5°C. Le scénario SSP 1 - 2.6 correspond à un objectif de réchauffement global inférieur à +2.0°C.

- SSP2 : La voie "médiane" ou moyenne extrapole le développement mondial passé et actuel vers l'avenir. Les tendances en matière de revenus dans les différents pays divergent considérablement. Il existe une certaine coopération entre les États, mais elle s'étend à peine. La croissance démographique mondiale est modérée et se stabilise dans la seconde moitié du siècle. Les systèmes environnementaux sont confrontés à une certaine dégradation.

- SSP3 : Les rivalités régionales. Un regain de nationalisme et de conflits régionaux relègue les questions mondiales au second plan. Les politiques se concentrent de plus en plus sur les questions de sécurité nationale et régionale. Les investissements dans l'éducation et le développement technologique diminuent. Les inégalités augmentent. Certaines régions subissent des dommages environnementaux considérables.

- SSP4 : Inégalité. Le fossé se creuse entre les sociétés développées qui coopèrent au niveau mondial et celles qui stagnent à un stade de développement inférieur, avec de faibles revenus et un faible niveau d'éducation. Les politiques environnementales parviennent à résoudre les problèmes locaux dans certaines régions, mais pas dans d'autres.

- SSP5 : Développement à partir de combustibles fossiles. Les marchés mondiaux sont de plus en plus intégrés, ce qui entraîne des innovations et des progrès technologiques. Cependant, le développement social et économique est basé sur une exploitation intensifiée des ressources en combustibles fossiles, avec un pourcentage élevé de charbon et un mode de vie à forte intensité énergétique dans le monde entier. L'économie mondiale est en pleine croissance et les problèmes environnementaux locaux, tels que la pollution atmosphérique, sont abordés avec succès.

La table 1 donne les niveaux de réchauffements par rapport à la période pré-industrielle (1850-1900) atteints pour les différents scénarios SSP.

| Scénario |

Réchauffement à court terme 2021 - 2040 |

Réchauffement à moyen terme 2041 - 2060 |

Réchauffement à long terme 2081-2100 |

|---|---|---|---|

| SSP 1 - 1.9 | +1,5°C | +1,6°C | +1,4°C |

| SSP 1 - 2.6 | +1,5°C | +1,7°C | +1,8°C |

| SSP 2 - 4.5 | +1,5°C | +2,0°C | +2,7°c |

| SSP 3 - 7.0 | +1,5°C | +2,1°C | +3,6°C |

| SSP 5 - 8.5 | +1,6°C | +2,4°C | +4,4°C |

La figure 2 présente le positionnement des 5 SSP sur les axes défis d’atténuation et défis d’adaptation.